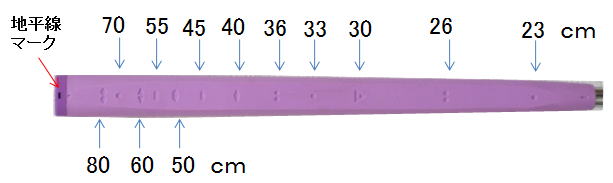

デザイン化されたグリップ目盛

グリップにはデザイン化された目盛があります。バックスイング量30cm位置には逆三角形、40cm位置には菱形、50cmは逆五角形、60cmは三角形が2つ等、1角10cmで表示しおております。小さい円は3cm/個です。楕円は上下目盛の中間を意味します。

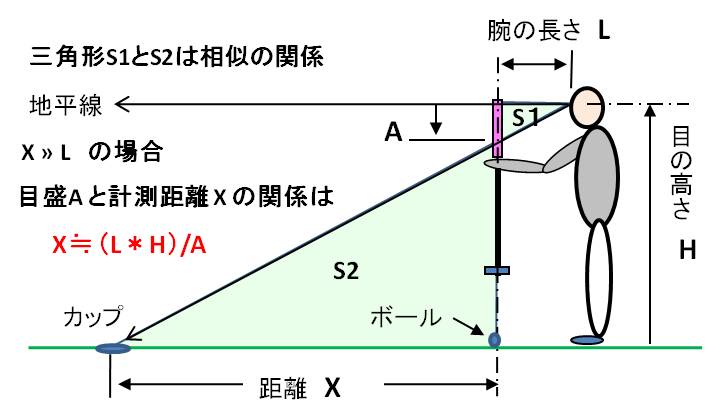

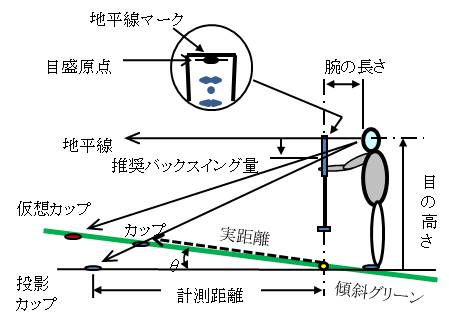

距離計測は三角測量

距離(X)の測り方は、ボールの上にパターを吊るしながらグリップ端面を目の高さ(地平線)に合せ、目線だけカップに向けてグリップと交差する目盛(A)で読みます。理論から導きだしたグリップ目盛(A)を使って、身長170cmが距離3mを測った場合、測長誤差は概ね1cm以下と大変高精度に測れます。

距離(X)の測り方は、ボールの上にパターを吊るしながらグリップ端面を目の高さ(地平線)に合せ、目線だけカップに向けてグリップと交差する目盛(A)で読みます。理論から導きだしたグリップ目盛(A)を使って、身長170cmが距離3mを測った場合、測長誤差は概ね1cm以下と大変高精度に測れます。

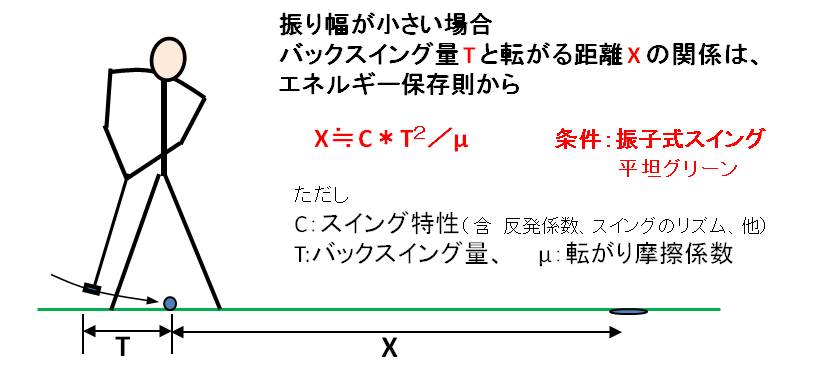

しかしプレーヤにとって知りたいのは距離(X)ではなく、そこまでボールを転がすのに必要なバックスイング量(T)です。DMMPグリップの最大の特徴がここにあります。

スイングを振子にすれば、バックスイング量(T)とボールが転がる距離(X)には上図に示す関係式が成り立ちます。即ちグリップ目盛(A)は距離(X)の代わりにバックスイング量(T)で表示が出来るのです。

スイングを振子にする上で大切なポイントが幾つかありますが、詳細はこちらをご覧ください。

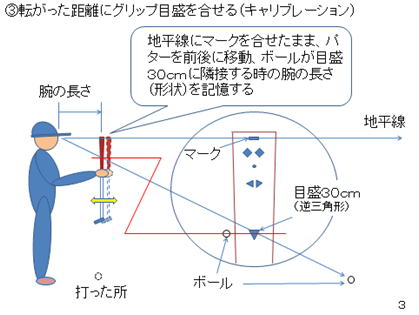

プレーする前には必ずそのコースにおける、プレーヤのスイング速度に合った距離感とグリップ目盛の合せ込みが必要です。これをキャリブレーションと言います。

キャリブレーション(基礎編)

平坦な練習グリーン場で行います。

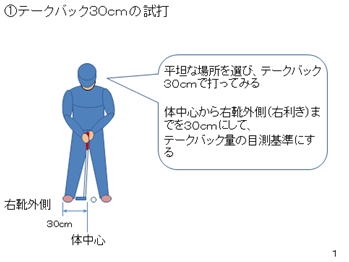

1.ボールをグリップ長(30cm)のバックスイング量で打ちます。

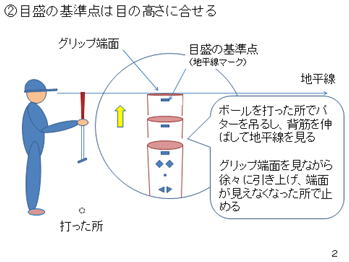

2.打った場所でパターを利き腕で吊るし、転がったボールまでの距離を測ります。

3.ボールがバックスイング量目盛(逆三角形)に接して見える様に、「腕の長さ」を調整します。

それぞれの手順に沿って図解します。

幾つか目標を定めて計測したバックスイング量でパッティングをしてみます。大きな誤差があればその原因をチェックします。練習グリーン場に傾斜があれば、上りと下りの補正率をチェックしておきます。

実際のプレー

実際のプレーではキャリブレーションで得られた「計測用腕の長さ」で、ボールからカップまでの距離に必要なバックスイング量を測ります。しかし実際のグリーンは傾斜(θ)を持っているので、傾斜角に応じてバックスイング量を増減しなければなりません。

ショートパット範囲では傾斜感覚における増減率(シミュレーション)を下表に示します。実戦ではバックスイング量を増減率で暗算するのは大変なので、増減率に合せて仮想カップ位置を定めて計測します。(ロングパットの場合は計測システムの性質上、増減率が1割程度縮小します)

芝目も同様に仮想カップ位置を定めて計測します。例えば順目の場合は1割減程度、逆目は1~2割増程度、これにグリーンの傾斜を加味します。特に下りの順目は十分に気を付けましょう。

山岳コースのグリーンは水掃けを良くする為に、一般に面積は小さく傾斜を大きくしています。周囲の景観に惑わされてグリーン傾斜を小さく評価しがちですので、下りは特に注意を要します。

附録

キャリブレーション(応用編)

練習グリーン場の最大傾斜面で行います。

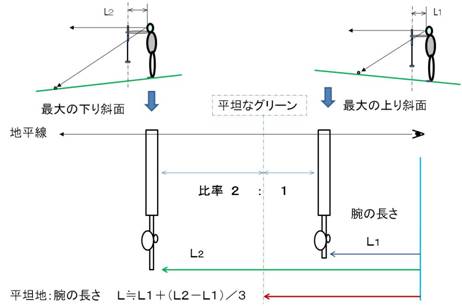

基礎編と同様の方法で上り斜面におけるパターを持つ腕の長さL1と、下り斜面における腕の長さL2を見つけ出して記憶します。

実際のプレーではグリーンの傾斜に応じて、パターを持つ腕の長さ L をL1~L2の範囲で可変にします。グリーンが平坦な場合の腕の長さ L は L2 とL1の間を3等分した長さ L ≒ L1 +( L2 - L1 )/3 で近似できます。

ただし計測用腕の長さは身長に左右されるため、下りは腕を最大に伸ばしても L2 に届かない場合があります。その時はグリップ目盛を一部犠牲にして、例えば80cmマークを地平線に合せて腕の長さ L2 を見つけます。上りのL1 を見つける場合も同様にします。